Article

Datas

La France habitée : géographie de l’occupation des lieux et des mobilités

-

Jacques Lévy

Géographe, titulaire du prix Vautrin Lud

-

Jean Coldefy

Ingénieur, Conseiller scientifique de Geonexio, Expert mobilité

Comprendre les territoires

Comment sont occupés les lieux ? Cette question insolite est pourtant essentielle si l’on veut comprendre le fonctionnement des territoires. En effet, alors que nous parcourions en moyenne 4 km par jour en 1900, dans une société rurale où nous étions des fermiers peu mobiles, nous en faisons 40 km un siècle plus tard : les sociétés modernes sont des sociétés où la mobilité joue un rôle considérable.

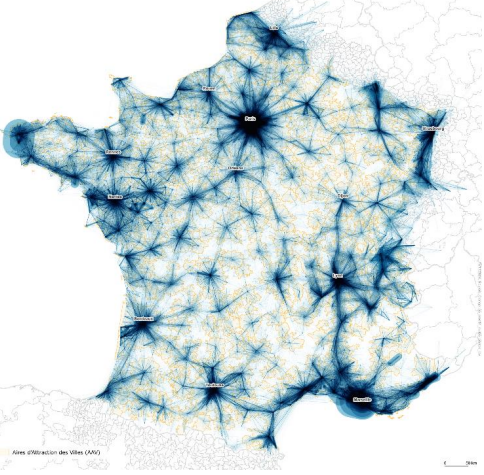

Ainsi, si selon l’INSEE la population réside pour moitié en dehors des agglomérations et pour moitié dans les agglomérations, les mobilités conduisent à ce que les lieux soient occupés de manière bien différente de cette comptabilité de la résidence. C’est pourquoi l’INSEE identifie les liens entre le domicile et le travail et les traduit dans ce qui est appelée une aire d’attraction des villes. Cette aire est constituée de l’ensemble des communes qui rassemblent une unité cohérente des liens domicile/travail. Or en 2025 nous ne sommes plus au temps du métro-boulot-dodo où nos vies étaient organisées autour du seul travail.

Aujourd’hui, le temps disponible sur une vie est quatre fois plus important que le temps consacré au travail et aux études. Le travail est certes essentiel pour les 30 millions d’actifs, et compte pour la moitié des distances réalisées sur l’année ; mais cela signifie que 37 millions de personnes ne sont pas des actifs et que les autres activités pèsent l'autre moitié des distances parcourues ! Cette conjugaison d’un temps disponible très important et d’une grande mobilité impacte considérablement la manière dont nous occupons les lieux, dans l’espace mais aussi dans le temps. Un des objectifs du projet « La France habitée » porté par une équipe rassemblant le groupe Transdev (Jean Coldefy, Jorge Cabrera, Julien François, Maude Gadoud) et des universitaires (Jacques Lévy, Sébastien Piantoni, Stéphane Gallardo), cherche à comprendre le fonctionnement des territoires dans le temps et dans l'espace. Ceci en utilisant les données massives de téléphonie mobile mesurées à l’échelle de 50 000 zones IRIS* - ainsi qu'en étudiant la géographie spatiale et temporelle de l’occupation des lieux.

Les résultats sont inédits et saisissants.

* Une zone IRIS est une zone INSEE (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique) correspondant à une commune en zones rurales et à une unité de 2000 personnes environ en zones urbaines (il y a 900 zones IRIS à Paris par exemple).

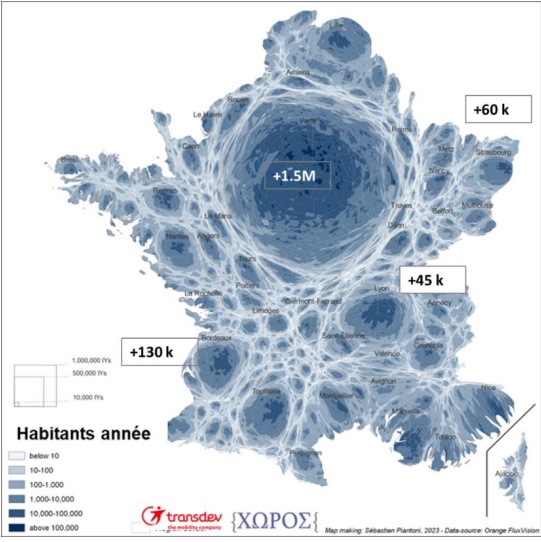

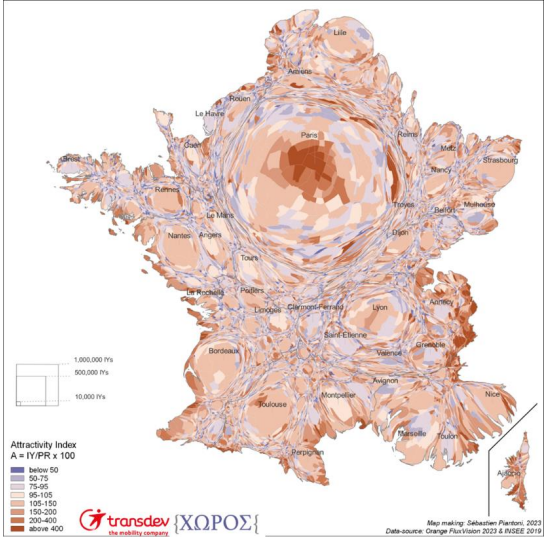

L’habitant.année : la mesure de base de l’occupation des lieux

Nous calculons un équivalent temps plein par zone IRIS, ce que nous appelons « l’habitant.année »,en additionnant les présences par pas de 30 minutes sur l’année. Pour illustrer ce que cela signifie, si je passe la moitié de mon temps à mon domicile et la moitié de mon temps à mon travail, je serai compté à 50% dans la zone de mon domicile et à 50% dans la zone de mon travail.

Le projet a ainsi permis d’identifier deux lieux. Des lieux où à l’année on compte plus d’habitants que de résidents, signe d’un lieu attractif. Et inversement des lieux moins attractifs comptant moins d’habitants que de résidents.Avec cette métrique, on constate que les grandes villes sont encore plus attractives que ce que l’on n’avait imaginé, avec par exemple 3.7 millions d’habitants.année identifiés à Paris, soit 1.5 millions de plus que la population résidente. Mais cela peut varier considérablement selon les territoires : les communes centres sont en général attractives, avec quelques exceptions, et à des degrés divers. Le périurbain est globalement attractif, battant en brèche une idée reçue, avec des situations très contrastées selon les aires urbaines.

Nous montrons que plus la taille de l’aire urbaine diminue, plus les écarts à la moyenne sont importants, tant pour la commune-centre que pour le périurbain. Nous montrons également que la « diagonale du vide » n’est en fait pas une diagonale. Elle se situe dans tous les interstices entre les aires d’attraction des villes, avec de très faible densité d’habitants.année. Enfin, des territoires globalement dans la moitié sud de la France et sur le littoral Ouest présentent les plus fortes attractivités du fait du tourisme avec parfois 4 fois plus d’habitants.année que de résidents. Les implications de ces constats sont importantes : par exemple on dimensionne des services non pas en fonction des seuls résidents mais des habitants, notamment des services publics, de mobilité, etc.

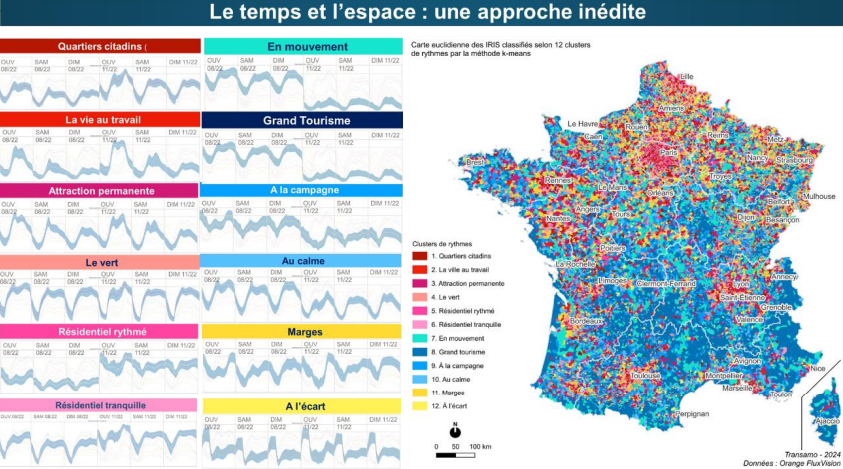

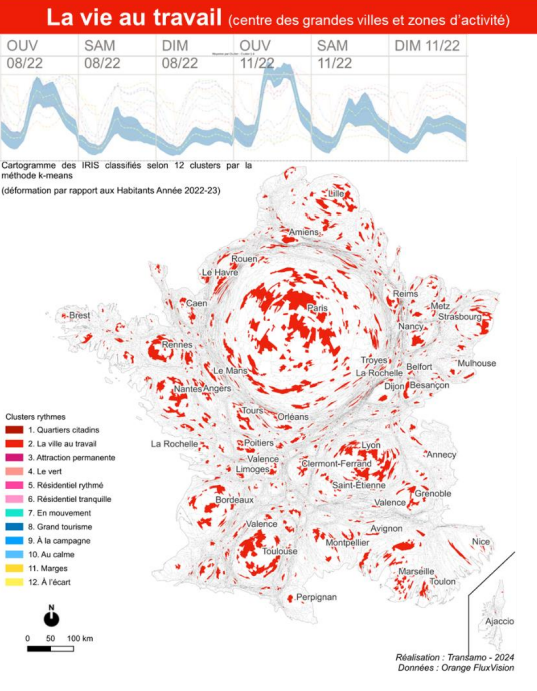

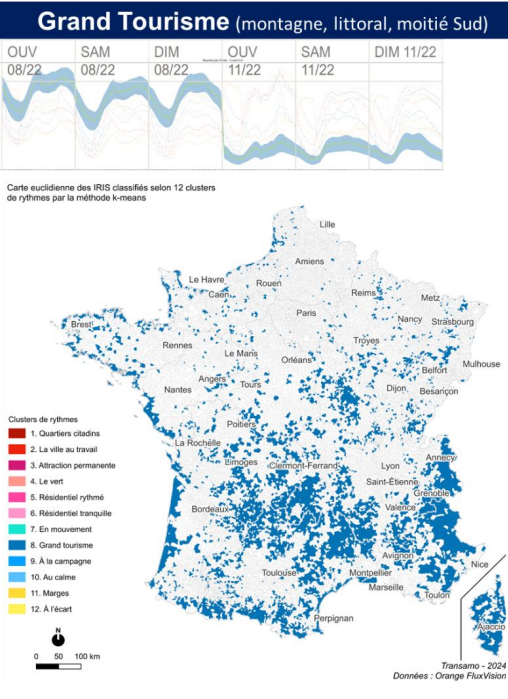

Les rythmes de l’occupation des lieux : douze formes de clusters

Les travaux ont ensuite identifié comment ces habitants.années se répartissent dans le temps pour chacune des 50 000 zones IRIS. Nous avons analysé cette répartition par heure en distinguant deux mois contrastés, août et novembre. Pour chacun de ces mois, nous avons comparé les jours ouvrés, les samedis et les dimanches. Les zones ont été regroupées par des outils statistiques en douze groupes homogènes, que nous appelons des clusters. Trois points sont remarquables :

- La France urbaine compte 32 millions de résidents mais 43 millions d’habitants.année et compte pour la moitié des clusters de rythmes temporels. Plusieurs clusters sont caractéristiques des zones urbanisées : un cluster autre avec de fortes présences en novembre et un peu plus faible en août, quels que soient les jours et les heures, signe d’une diversité fonctionnelle des activités ; un cluster rythmé par le travail avec une forte présence aux heures travaillées les jours ouvrés de novembre et faible le reste du temps ; un cluster situé principalement en premières couronnes avec des présences fortes en novembre et faibles en août ; enfin, un autre où la présence est homogène et importante que l’on soit un jour ouvré, un samedi, un dimanche, d’août ou de novembre, l’attraction touristique y jouant un rôle important.

- La quasi-totalité des zones se vident le matin signe d’un départ de son lieu de résidence vers d’autres lieux. La mobilité des 40 km en moyenne par habitant par jour trouve ici l’une de ses traductions les plus évidentes. Seule exception, une France exclusivement nocturne, très minoritaire, constituée de zones très peu fréquentées les heures ouvrées, que ce soit les jours d’août ou de novembre, qui seraient ainsi des zones « dortoirs », disséminées dans le grand périurbain dans l’ensemble de la France avec une concentration plus forte dans le Nord et l’Est du pays.

- La France du temps libre et du travail apparait très clairement (rappelons que nous parlons des lieux et non des personnes). Les centres urbains et les banlieues concentrent massivement les présences les jours ouvrés de novembre, les zones touristiques des littoraux et des montagnes les jours des mois d’août et les zones périurbaines les week-ends. Ce constat est certes sans surprise. Mais il est pour la première fois cartographié précisément à l’échelle de 50 000 zones.

Se dessinent ensemble un ensemble de pulsations des territoires. Comme pour les habitants.années, connaitre les pulsations des territoires permet d’orienter les politiques publiques et organiser les services en considérant non seulement les habitants à l’année, mais selon les rythmes saisonniers, journaliers, horaires. Là aussi, les implications sont fortes.

Les flux entre zones, pour construire des offres de mobilité en adéquation avec les besoins

Nous avons ensuite cartographié les flux au sein des aires urbaines et entre aires urbaines, en distinguant les jours ouvrés, les samedis, dimanches de novembre et août. Plusieurs faits saillants se dégagent :

- Les jours ouvrés de novembre, les flux convergent vers l’Ile-de-France et vers les métropoles régionales jusqu’à 1H30 de temps de parcours depuis leurs périphéries (périurbains et villes moyennes).

- De grandes aires urbaines monocentriques, des soleils, sont sans surprise particulièrement visibles à l’instar de Bordeaux et Toulouse. On distingue également nettement les systèmes en sillons : Val de Loire, sillon lorrain, alsacien, Bretagne sud, Côte d’Azur, etc.

- Le système nantais, constitué à l’Est d’Angers et au Sud de la Vendée, s'avère un exemple de polycentrisme remarquable par son étendue.

- Enfin on identifie des aires urbaines fonctionnant en isolat avec peu d’échanges avec les autres villes.

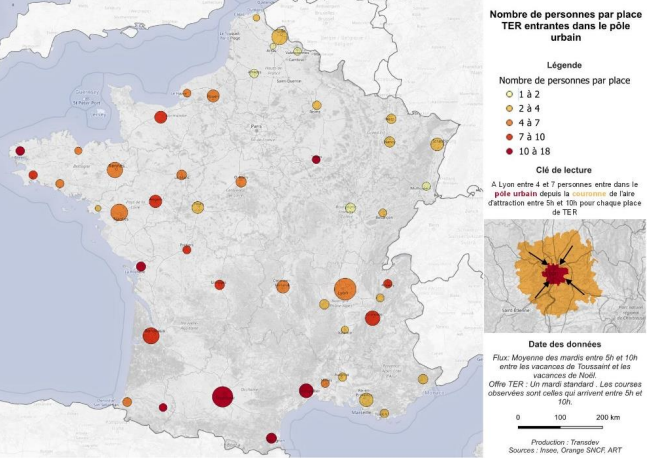

- Au sein des aires urbaines, les volumes d’échanges depuis le périurbain vers les métropoles sont impressionnants, dépassant très largement l’offre de transport public, d’un facteur moyen de 1 à 5, pouvant atteindre 15 pour plusieurs agglomérations

Ces traitements permettent d’identifier de manière automatique les pôles générateurs et émetteurs de déplacements, tâche particulièrement complexe jusqu’ici. Et avoir des analyses locales identifiant les communes et zones IRIS avec les plus forts kilomètres émis ou reçus. Cette métrique croisée avec les données de l’INSEE sur les revenus et la multi-motorisation, et l’offre de transport public permet de cibler géographiquement des offres adaptées pour les ménages à faibles revenus et pour les territoires émettant beaucoup de kilomètres. En effet, au-delà de la décongestion des villes, le transport public a un rôle social permettant à ceux n’ayant pas de voitures de se déplacer. Et environnemental, par un moindre usage de la voiture.

De manière plus générale ces travaux permettent de qualifier la demande et de construire des offres de mobilités en adéquation, alors que la voiture constitue le 1er poste d’émissions de CO2 aujourd’hui en France, et que nous sommes dans une crise durable des finances publiques.

Déplacements un jour ouvré de novembre 2023, > à 20 km et < à 200 km

Rapport entre le nombre de déplacements et les places disponibles en TER un jour ouvré de novembre 2023

Perspectives : évaluer finement les impacts des politiques publiques

L’usage de données massives, donc représentatives de la population, à des échelles au final suffisamment précises, constitue une vraie rupture dans la compréhension du fonctionnement des territoires et des mobilités. Elles viennent compléter les données du recensement ou d’enquêtes de mobilité locales. Elles permettront ainsi de reconstituer tous les flux des territoires. Il faut poursuivre ce travail d’analyse de l’occupation et de la mobilité qui ne sont en fait que deux facettes de la même réalité : la pulsation des territoires. Le croisement de ces analyses avec les données socio-économiques, de l’INSEE notamment, permettra d’expliquer ce que décrivent les données de téléphonie mobile. Ceci aidera en particulier à savoir comment la démographie, l’économie territoriale (résidentielle, sociale, tourisme, productive, etc.), la géographie des catégories socio-professionnelles, notamment, expliquent l’attractivité, les rythmes et les flux identifiés. Demain l’on pourra établir de véritables tableaux de bord territoriaux, permettant de construire finement des politiques publiques et les évaluer en termes d’impacts sociaux, écologiques, économiques. Les champs de développement sont immenses.